Intorno al campanile di San Rocco

Nascita, sviluppo e prospettive di una città a partire dal suo monumento più antico.

1. In Vivarium

La chiesa di Santa Maria in «locus qui vocatur Frascata» è ancora oggi sulla piazza che porta il nome di San Rocco, un po’ spostata sulla destra di chi guarda rispetto alla fontana e alla Rocca. La sua prima menzione documentale compare sul Liber Pontificalis nell’876. Vi figura congiuntamente alle chiese di San Sebastiano, in seguito anche ospedale e quindi cimitero, che costeggiando il tratto urbano della Via Tuscolana era sul sito dell’attuale scuola media (ora presso Via Domenico Seghetti), non più esistente dagli anni cinquanta del novecento, nonché di San Vincenzo, la cui collocazione è ipotizzabile dove venne eretta la chiesa delle Scuole Pie, nella parte alta del tracciato urbano superiore della via Tuscolana (lungo l’attuale Corso Italia). Nonostante alcune inevitabili incertezze, per le quali Santa Maria e San Sebastiano potrebbero addirittura scambiarsi di posto, mentre San Vincenzo non ha effettivamente lasciato traccia alcuna, è questa la ripartizione più plausibile. Da parte sua, l’ultimo quarto dell’800 è caratterizzato dalla dissoluzione dell’impero carolingio, diviso in tre tronconi dei quali l’Italia settentrionale e centrale occupano la parte più bassa di quello mediano, detto Lotaringia, che a livello territoriale risulta particolarmente instabile. La penisola è soggetta a numerose incursioni saracene, il ruolo universale di Roma è minato dai conflitti con Bisanzio su questioni teologiche e da quelli con la Germania sul ruolo imperiale nell’elezione del pontefice. A Roma nel 901 la parcellizzazione dei feudi porta all’affermazione di Teofilatto, “iudex dativus”, intendente di finanza con poteri militari, al quale si possono far risalire le origini della potente casata tuscolana. A ciò si accompagna il fenomeno dell’incastellamento, che concentra gli abitati nei fortilizi più elevati.

Durante il lungo periodo segnato dall’influenza tuscolana, Frascati non riceve nessuna menzione sui documenti, e torna successivamente alla distruzione della città di Tuscolo con la denominazione di castrum nelle bolle di Innocenzo III dei Conti di Segni (1200), Gregorio IX dei Conti di Segni (1228) e Innocenzo IV dei Conti di Lavagna (1244) nella lucuzione Santa Maria «in Frascata». La località viene indicata quale fondo destinato ad uliveto, il cui nome deriva dalla presenza di “frasche” e legna da ardere. Vista la data della prima menzione, non hanno alcun senso le popolari attribuzioni dell’origine del nome alla copertura delle rovine romane con dette “frasche” da parte degli scampati da Tuscolo. Piuttosto, quanto va rimarcato è come i tre poteri il cui compromesso si è basato sulla distruzione finale dell’antica città si spartiscono il bottino: a Roma si consolida il Comune, l’impero domina anche nel meridione, il papato rilancia ogni sua prerogativa. Nel territorio della Campagna Romana si accrescono i centri che derivano dalla dispersione dell’immenso feudo tuscolano, del quale i Castelli romani sono soltanto una parte e dei quali Frascati è il più noto e centrale, tanto per la prossimità a Roma quanto per il ruolo nei traffici locali e verso il meridione. La storia fa comprendere quanto la località sia sempre stata terreno di battaglia tra poteri diversi; il presente ricorda quanto necessiti di ricordarsi di sé.

In un periodo in cui Tuscolo era ancora esistente, viene citata nei documenti la piazza più antica di Frascati, piuttosto piccola e nascosta, non distante dalla chiesa di Santa Maria in Vivario: la piazza del Matone, sulla quale si affaccia un lavatoio pubblico chiuso all’utenza dal 1983. Infatti, una Bolla del 1116 emanata dal pontefice Pasquale II Raineri di Bleda menziona l’area del Matone. Il nome deriva dal colle su cui la piazzetta poggia, e appartiene all’Abbazia Greca di Grottaferrata; laddove tale documento è reputato di dubbia autenticità, risale al 1465, probabile anno di realizzazione del lavatoio, il Regesto stilato dal cardinal Bessarione, che ne conferma nome e attribuzione, per quanto da tempo decaduta.

Bessarione, esule di una Bisanzio conquistata dai Turchi, è egumeno presso l’Abbazia nonché il primo a ricevere la carica di abate commendatario, cioè a detenerne i redditi. Inoltre, è vescovo della diocesi suburbicaria, che significa extraurbana, esistente dal 313, ora detta di Frascati, conosciuta come Tuscolana e ora denominata di Labico Quintanense, che ha ricevuto già diverse sedi: ad Duas Lauros (zona dell’attuale Parco archelogico di Centocelle), ad Quintanas (sulla Labicana, presso l’attuale Colonna) e, dopo la distruzione di Tuscolo, in Santa Maria in Monasterio sull’Esquilino presso la Domus Aurea. Il coltissimo cardinale, esponente del neoplatonismo, esercita le sue cariche mentre è pontefice l’altrettanto erudito Pio II Piccolomini, il quale a sua volta è ad un tempo il primo a interessarsi alle rovine di Tuscolo e il primo a dotare Frascati di un impianto urbano, stilato sul modello della città ideale già realizzato a Pienza.

Il nucleo del Matone occupa l’area dove le antiche mura si risolvono nella cortina delle case, queste limitrofe al tratto della via Tuscolana che la lambisce dall’attuale Via Ludovico Micara oltrepassando le Scalette di Porta Granara; nell’epoca che ci interessa, queste sono soltanto una salita in terra piuttosto ripida che fiancheggia il dazio e confluisce su uno degli estremi del castrum (attuale via XX Settembre). Dalla parte opposta rispetto al Matone, si sviluppano i rioni che compongono quello che chiamiamo quartiere di San Rocco, che per quanto sembri unitario risulta piuttosto differenziato nelle parti che lo compongono.

Il nome vivarium della chiesa deriva dalla vasca per la coltura dei pesci della villa appartenuta al senatore Passieno Crispo e a sua moglie Agrippina e infine a suo figlio Nerone, alimentata a suo tempo da una sorgente probabilmente locata fuori porta presso l’attuale Chiesa del Gesù, in una zona che ai tempi era già aperta campagna. Nei tempi antichi, lo sviluppo della villa, e quindi della località, segue per terrazzamenti successivi la caduta delle acque, che trovano il loro punto di raccolta presso l’attuale villa Campitelli nella cisterna di Galba, peraltro successore di Nerone dopo il periodo dell’anarchia militare. Presso la zona di Bagnara (in via Luciano Manara, anticamente via di Sanguineto), non lontano da un ninfeo romano scoperto nel 1854 ed erroneamente attribuito a Lucullo dalla tipica fantasia popolare dei luoghi, venne ritrovata una fistola, cioè una conduttura in piombo per l’acqua, con il nome di Agrippina (custodita presso l’Orto Botanico di Roma).

La Villa di Lucullo, la prima attestata del territorio, la ritroviamo fuori dal castrum, e probabilmente si estendeva a partire dalla zona dell’attuale parco comunale di Villa Torlonia. Invece, il Mausoleo di Lucullo, che fu anche monastero benedettino (ora Torrione Micara), è incerto se sia appartenuta al grande console e stratega romano, oppure ai Valerii Messalla, e si trova in un’area piuttosto esterna al centro antico e quello moderno, sulla Via de’ Salé (contrazione di Gerusalemme), diverticolo che conduce a San Nilo dal tratto in cui la via Tuscolana viene perlopiù chiamata via Romana.

Invece, presso l’allora Ospedale di San Sebastiano, venne ritrovato un altro tratto di conduttura recante l’iscrizione del nome di Nerone (conservato al Museo dell’Abbazia di Grottaferrata). È plausibile che il controverso imperatore, stagliandosi su un panorama immenso che ancora oggi incanta lo sguardo, abbia ammirato da qui l’incendio su Roma. Dopo la sua sfortuna, il territorio diventa proprietà demaniale. Parte delle rovine romane sottostanti sono tuttora accessibili dall’abside centrale della chiesa, proprio dietro l’altare ricavato da un sepolcro paleocristiano, mentre dalla sagrestia si accede alla cripta nei cui pressi insiste il perimetro della chiesa primitiva del V sec., precedente quindi ogni fonte scritta conosciuta.

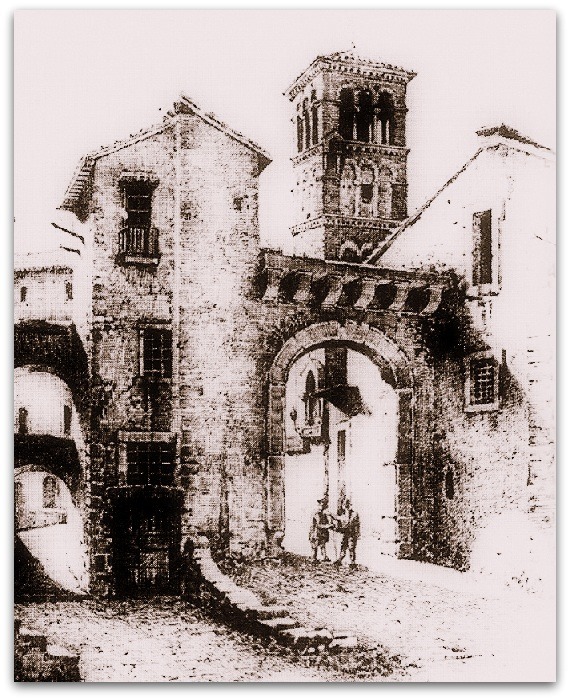

La chiesa viene ricostruita nel X sec., al tempo in cui la dinastia in seguito detta Tuscolana comincia ad espandersi, prima con Teoflilatto e Teodora, poi con Marozia, quindi con il figlio di lei Alberico, e infine con il figlio di questi, il pontefice Giovanni XII che, incoronando imperatore il re sassone Ottone, rinnova l’istituto imperiale. Domenico Seghetti e altri storici menzionano un rifacimento ricevuto dalla chiesa nel 1296, e a detta del cardinal Ludovico Micara in quell’anno Bonifacio VIII Caetani benedice la prima campana su quella che deriva da una torre saracena, e che però esiste nella sua forma di campanile in maniera accertata soltanto dal 1305. Per comprendere storia e significato di questo primo monumento cittadino, sola testimonianza medievale superstite nell’area urbana, continuiamo a passeggiare nella storia e quindi nelle sue vicinanze, lontani dal presente quanto basta per metterlo in prospettiva e cercare di comprenderlo meglio.

2. La Roma dei Colonna e la cattività avignonese

Alla fine del 1200 territorio e istituzioni sono segnate dal conflitto tra papa Bonifacio VIII e l’illustre famiglia dei Colonna. La genealogia di questa, che si diffonde soprattutto nel Lazio e nel Meridione, si collega per via di un fratello del pontefice Benedetto IX ai Conti di Tuscolo e di lì all’antichità e annovera nel blasone, per costrutto ideologico che sia, oltre alla gens Anicia e alla Mamilia, anche la Julia. Mantengono così un’impronta politica di peculiare ispirazione romana, che tende alla protezione dell’Urbe pur potendo condurre per le stesse prerogative alla sua destabilizzazione. Il motto di cui si fregiano è Flecti Nescio, e la loro capacità di resistere e rilanciare è superiore ad ogni affondo possano ricevere. Dispongono di centinaia di uomini e sono diffusi su tutto il territorio. Il loro privilegio è quello di essere obbediti: se li incontri, devi fare quanto ti dicono. Da parte sua, il cesaropapismo del pontefice tende a riaffermare il ruolo accentratore della Chiesa mentre, con la decapitazione di Corradino di Svevia da parte di Carlo D’Angiò del 1268, l’impero si sta sfaldando e il contesto politico e sociale è ormai prossimo a sganciarsi dalle strutture di potere feudali.

Bonifacio VIII quindi deve combattere sovrani quali Ferdinando d’Aragona di Sicilia, internamente alla Curia è contrastato dai cardinali Giacomo e Pietro Colonna, a loro volta sostenuti dai Celestini e dai Francescani Spirituali. Stefano il Vecchio, capostipite dei Colonna di Palestrina, conte di Romagna e sposato a Guacerande di L’Isle-Jourdain in Guascogna, compie nel maggio 1297 un’imboscata ai danni del pontefice presso Porta Tiburtina, depredando un convoglio carico di duecentomila fiorini d’oro atti ad acquistare un castello dai Frangipane. Conseguentemente, tutti i Colonna vengono deposti e scomunicati, e costoro reagiscono con i Manifesti di Lunghezza accusando il papa di elezioni illegali, nonché di essere responsabile della morte del suo predecessore Celestino V da Morrone. I Colonna tentano la reintegrazione, ma nel dicembre 1297 una vera e propria crociata porta a due anni d’assedio e quindi alla distruzione di Palestrina, nonché alla confisca dei beni e alla dispersione di quella che viene definita «dannata stirpe», esclusa persino dalle indulgenze giubilari del 1300. Insomma, non possono nemmeno pentirsi.

Stefano il Vecchio e suo fratello Giacomo detto Sciarra (che vuol dire rissa violenta), podestà di Narni, si ritirano presso la corte francese preparando il terreno alla riscossa, che inizia a prendere luogo nel 1303 con l’affronto ricordato come Schiaffo di Anagni, condannato nel canto XX del Purgatorio persino da Dante che di Bonifacio era avversario. Il pontefice, intenzionato a emanare una seconda scomunica contro Filippo il Bello D’Angiò, viene imprigionato nel palazzo pontificio di Anagni da Sciarra e dal cancelliere del re Guglielmo di Nogareth che gli intima un processo, eppure riesce a fuggire. Il suo successore Benedetto XI Boccassini annulla la scomunica contro i Colonna, ma è comunque costretto a rifugiarsi a Perugia. Qui nel maggio 1305, dopo la rinuncia del cardinale di Santa Sabina Walter Winterbourne, viene eletto quale pontefice Clemente V De Got, due anni dopo coinvolto dal re francese nella persecuzione contro i Templari. Nel 1309 il papa trasferisce la curia a Poitiers e nel 1313, pur ponendo sede ad Avignone, mantiene residenza nel feudo papale di Carpentras.

Ai Colonna viene quindi accordato il recupero dei beni ed è concesso di ricostruire Palestrina. Stefano il Vecchio esercita potere a Roma, nel 1313 al fianco del duca di Baviera e imperatore Enrico VII Wittelsbach. Pur nella cruenza degli eventi, il suo comportamento appare esemplare: rimane a fianco del sovrano anche quando questi attacca l’Urbe in modo da poter esercitare quanto possibile garanzie, e nel suo favorire la pace rifiuta l’investitura feudale che gli avrebbe fatto ottenere più potere. Nel 1328 Stefano sostiene il papa avignonese Giovanni XXII Duèze e il re di Napoli Roberto D’Angiò, trovandosi sul campo avverso rispetto a Sciarra, capitano del popolo romano, che incorona come imperatore Ludovico IV il Bavaro, il quale a sua volta nomina pontefice Niccolo V Rainalducci. Quindi, si oppone loro Jacopo, uno dei figli di Stefano, che provoca la fuga del Bavaro e dell’antipapa; entrato nelle grazie del legittimo pontefice, Jacopo è nominato vescovo di Lombes e intrattiene rapporti con Francesco Petrarca.

Nel 1333 il tentativo di espansione del Bavaro verso Napoli provoca lo scontro di Sciarra con gli Annibaldi che controllano il castello della Molara, ultimo avamposto insieme all’Abbazia di San Nilo di ciò che fu Tuscolo. Il proposito viene abbandonato, Sciarra muore in esilio, torna la pace tra i Colonna. Roma senza papa continua ad essere travolta dalle consuete faide, in attesa di assistere alla quasi messianica epopea di colui che, tra molte contraddizioni, tenta di promuovere ordinamenti comunali definendosi quale ultimo “tribuno del popolo”, Cola di Rienzo. Inevitabilmente destinato a scontrarsi con i Colonna, nel suo tentativo di riscossa del 1354 circonda di armate tutto il territorio attorno Palestrina e, come ci informa il Muratori, a Frascati concentra fanti e arcieri. Definitivamente caduto in disgrazia, viene trucidato sul Campidoglio. Il suo cadavere squartato è lasciato appeso davanti all’antico ingresso della Chiesa di San Marcello in Via Lata, di fronte alle abitazioni dei Colonna.

3. Santa Maria in Vivario: la storia in una chiesa

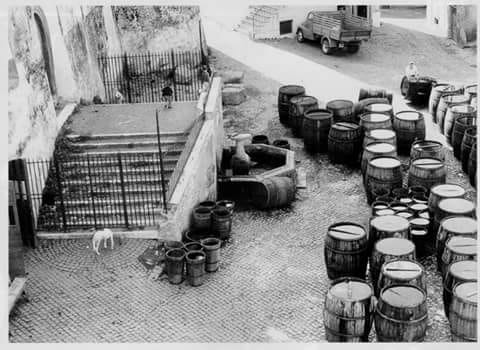

Torniamo nel 1305 a Frascati dove, sotto l’autorità del Capitolo Lateranense, la chiesa di Santa Maria in Vivario riceve un campanile romanico-romano rivestito in selce a tre ordini di trifore separati da mensoline, simile a quello di Santa Maria in Cosmedin presso la Bocca della Verità a Roma. Nel 1478 Guillame D’Estouteville, normanno appartenente alla famiglia reale francese, papa mancato e uomo più ricco della sua epoca, da Sisto IV Della Rovere riceve Frascati come saldo per debiti; a segno della sua munificenza lascia, oltre alla fontana ottogonale con zampillo centrale in pietra sperone, detta anche lapis tuscolanus, sei figli nati dalla nobildonna Girolama Tosti, di cui alcuni ereditano proprietà e cariche. Con lui nel 1495 la chiesa di Santa Maria trova nuova consacrazione. Nel corso del secolo successivo altari aggiuntivi vengono realizzati dal governatore cardinal Giacomo Savelli.

Gli affreschi, dei quali molti nel tempo danneggiati dall’umidità e quindi andati perduti, hanno attribuzione incerta. Romano Mergé ricorda che vi lavorò Francesco Caiazza, vissuto a Frascati nell’attuale via dell’Olmo, morto sul patibolo per fatti di sangue nel 1486 e del quale è sparita pure la lapide dedicatoria. L’affresco in stile raffaellesco dell’abside della chiesa, che raffigura l’incoronazione della Vergine Maria, appartiene probabilmente al periodo Colonna-Della Rovere, e quindi al primo quarto del 1500. Leonello Razza segnala che nel Libro del Camerlengo nel 1581 sono annotati notevoli restauri e nuove pitture opera di “Messer Richardo pittore”. Nel 1592 si decide di non inumare più i defunti nella cripta sottostante, portando così allo stabilirsi del Cimitero presso l’Ospedale di San Sebastiano. Nel 1636 viene consacrata come nuova cattedrale la chiesa di San Pietro, già operativa dal 1610, che eredita suppellettili della sede precedente.

Dopo i fasti del periodo che procede da Paolo III Farnese a Paolo V Borghese, nel quale i papi vi risiedono, Frascati si sviluppa oltre il nucleo antico. Nel 1650 la cerchia muraria viene allargata portandola dall’attuale via Cairoli a fronte della nuova cattedrale, tagliando in diagonale quella che oggi è piazza San Pietro. Dopo la peste del 1656, alla chiesa di Santa Maria viene aggiunta una dedica a San Rocco grazie alla riscoperta degli affreschi tardo quattrocenteschi, e quindi del periodo D’Estouteville che, secondo un’iconografia consolidatasi già all’epoca di Martino V Colonna, raffigurano lui e San Sebastiano. Laddove al soldato romano Sebastiano era dedicata un’altra chiesa già da tempi remoti, il nome più tipico della chiesa e della piazza diventa quello di Rocco, il santo di Montpellier di origine tuscolana amico degli appestati, sempre in compagnia del cane che gli porta cibo. Nuove immagini del culto dei santi vengono realizzate nel 1715 nella cappella loro dedicata, che riceve nuove decorazioni di Pietro Gagliardi e Domenico Jannetti nel 1867. Nel 1765 il Duca di York, ultimo discendente degli Stuart e cardinale, vescovo della città per oltre quarant’anni, compie rifacimenti interni ed esterni. L’intero complesso è oggetto di restauri e aggiunte nel 1878, e quindi nel 1958-1969, quando le dieci colonne in pietra sperone degli interni vengono liberate dalle coperture in calce usata a suo tempo per allontanare la peste.

I bombardamenti alleati inauguratisi l’8 settembre 1943 colpisco la chiesa demolendone la parte più prossima alla Rocca e operano chirurgicamente attorno al campanile, isolandolo dai palazzi cresciutigli intorno, attuando involontariamente un progetto del 1915. La muratura delle trifore impedisce al monumento di crollare. L’orologio che vi era apposto dalla parte di Piazza Paolo III viene spostato su uno dei campanili di San Pietro. Oggi, a vederlo dalla prospettiva della piazza, il campanile sembrerebbe appartenere al pur valido negozio di generi alimentari della signora Mirella, e tutto il tratto che lo unisce alla chiesa sottostante non è visibile in quanto coperto da costruzioni di vario tipo e dal dislivello stradale. Sul lato opposto, un pezzo di colonna romana rimane incastonato tra tali costruzioni e l’angolo sinistro del campanile. Nella sua nicchia inferiore vi sono affreschi stratificati di autori ignoti; quello più in profondità rendeva presente la figura del Figlio, quello in superficie quella della Madre; ambedue sono stati recentemente coperti da un restauro che a definirlo dilettantesco gli fai un complimento.

Nella piazza di San Rocco nel 1969 la fontana ottogonale viene spostata dalle adiacenze della Rocca ed è collocata al centro della piazza, dove era stata originariamente posta nel 1480, concludendo così una lunga serie di peregrinazione. Mergé segnala che nel 1769 Paolo Borghese principe Aldobrandini concesse al Duca di York l’acqua per la Rocca; gli ampliamenti successivi delle condutture attraversano tutta Frascati, arrivando presso la chiesa di San Bonaventura (nel rione anticamente detto Sanguineto) partendo dalla zona del cosidetto Sepolcro di Lucullo (costrutto di era repubblicana ma non ben identificato, nel 1598 spogliato di materiali utilizzati per San Pietro e Villa Aldobrandini). L’ottagono della fontana di piazza San Rocco rimanda alla sovrapposizione tra la Gerusalemme celeste e quella terrena, è combinazione dei punti cardinali e quelli intermedi, nonché simbolo di resurrezione e vita eterna. La lapide posta nella parte che guarda Roma ci ricorda che “Ninphar haec domus”: la fontana è casa di una ninfa. Le fresche acque dell’Algidosia, che sgorgano presso la Molara, sono protagoniste della cantata Circe (1667) di Alessandro Stradella, la cui prima esecuzione avviene presso il Teatro delle Acque di Villa Aldobrandini, nella quale esse vengono addirittura divinizzate.

Sul lato nord del campanile una lapide in marmo bianco dedicata alle anime dei defunti ricorda con caratteri gotici fortemente abbreviati alcune informazioni, invero piuttosto parziali e pasticciate. Segnala che il campanile è stato realizzato il 26 aprile 1305, sotto Clemente V: la scritta potrebbesi dire profetica, giacché il pontefice viene ufficialmente eletto in maggio, ma già sappiamo delle compicazioni relative alle circostanze della sua nomina. Di seguito, la dedica ai defunti “Andrea Madiss et Johannis Jordani”: a detta di Nibby, di Santovetti e di Razza, l’indicazione potrebbe essere di due nomi, dei quali almeno il secondo è tipico presso gli Orsini, storici rivali dei Colonna, il cui antenato più illustre è papa Celestino III, tra i responsabili della distruzione di Tuscolo. Da parte sua, Mergé suggerisce si tratti di un unico nome, indicando nel secondo il genitore del primo, il cui patronimico è riscontrabile in un notaio di casa Colonna, i quali effettivamente si impongono a Frascati per una periodo piuttosto rilevante, per quanto in maniera discontinua, per poi sparire e tornare al massimo come governatori.

Osserviamone brevemente alcune fasi delle complesse e combattute vicende nelle quali si intrecciano tra loro equilibri territoriali e rapporti di potere che coinvolgono, oltre alle relazioni interne alla Stato pontificio, anche quelle con altre potenze. I protagonisti delle frequenti guerre civili appartengono più o meno sempre alle stesse famiglie, ma le loro posizioni rispettive cambiano in ragione tanto degli interessi consolidati quanto dei dissidi improvvisi. Nel 1420 Martino V, nativo di Gennazzano, “capitale” dello stato feudale dei Colonna, porta a termine la cattività avignonese e lo scisma d’occidente e, nello stabilirsi a Roma nel Palazzo dei SS. Apostoli, accompagna il proprio rientro ad una serie di cautele, tra le quali l’attribuzione dei territori della Chiesa ai suoi congiunti; Frascati spetta, insieme a Molara, Montecompatri, Marino, Rocca di Papa, Lariano, Genzano, Nemi e Ardea, al cardinal Prospero figlio di Lorenzo. Tale controllo viene però perduto già sotto il pontefice a seguire, il veneziano Eugenio IV Condulmer, che tenta di contenere il potere dei Colonna, che da parte loro occupano Castel Sant’Angelo, da quali nel 1434 viene assediato e quindi costretto a fuggire travestito da monaco fino a Civita Castellana. Il papa si vendica tre anni dopo facendo distruggere, un’altra volta, Palestrina, la cui fortezza viene ricostruita nel 1482, e quindi, coadiuvato dal condottiero Giovanni Vitelleschi di Corneto (attuale Tarquinia), vengono demolite Zagarolo e, parzialmente, il castello sulla via Latina già dazio sotto i Conti di Tuscolo e al periodo tenuto dai Savelli. Questo viene ricostruito da Giuliano della Rovere nel periodo in cui è egumeno e secondo abate commandatario a San Nilo (quanto oggi ne resta è il castello di Borghetto sulla via Anagnina).

Invece, nel 1485, in occasione di un ennesimo scontro tra Colonna e Orsini, Prospero Colonna figlio di Antonio, tra gli uomini d’arme eminenti di un’epoca in cui la guerra era una delle belle arti, occupa la Rocca di Frascati e rapisce Girolamo D’Estouteville, dal 1482 proprietario del feudo insieme al fratello Agostino. Sul lato occidentale del campanile, non lontano da dove erano le fortificazioni, è ancora visibile un’irregolarità della superficie che può ascriversi ad un colpo di cannone. Gli Orsini quindi si uniscono a D’Estouteville, di cui vengono rapiti anche moglie e figlio, e si combatte su tutto il Lazio, da Genzano a Genazzano, da Marino a Bracciano; l’intervento di papa Innocenzo VIII Cybo porta i Colonna, ma non gli Orsini, a rappacificarsi con lui, e a Tivoli nel 1488 è pace anche tra Colonna e D’Eustoteville, che rende ai primi le proprietà contestate. Le casate romane quindi si alleano nel contrastare il papa spagnolo Alessandro VI Borgia.

Nel 1494 il re di Francia Carlo VIII di Valois discende in Italia puntando a Napoli, dove è in ballo la successione al trono, e dà l’avvio alle guerre d’Italia. I Colonna, insieme ad altri signori quali Ludovico il Moro di Milano, gli si affiancano, vedendo nella sua calata, conformemente al bieco e perenne particolarismo italico, l’occasione di rilanciare e consolidare il proprio potere. Il pontefice, ostile al re francese, che da parte sua si dimostra fortemente arrogante con gli italiani, requisisce nel 1501 i beni degli esponenti dei Colonna che stanno muovendogli sommossa, e li attribuisce un po’ a sé e un po’ ai suoi figli. Con un senso geografico piuttosto fantasioso, Frascati viene annessa al ducato di Nepi, e Lucrezia figlia del papa, che investe della “signoria” di Genzano il figlio Rodrigo d’Este di due anni, si sarebbe aggirata, nell’isolamento sospettoso in cui i Borgia si tenevano, oltre che in piazza Pizzo di Merlo a Roma, proprio nei luoghi tuscolani che furono anche di Nerone. Alla nomina come Giulio II di Giuliano della Rovere, deciso rivale di Borgia, i Colonna vengono reintegrati dei loro beni. La nipote del pontefice Lucrezia della Rovere è data in sposa al valoroso Marcantonio I Colonna, distintosi nella battaglia che nel 1506 porta definitivamente Bologna nell’orbita romana. Gli sposi ricevono congiuntamente in dote il feudo di Frascati, che nel 1515 viene fornito di uno Statuto cittadino.

Il Sacco di Roma del 1527, favorito dal focoso Pompeo Colonna, egumeno e quarto abate commendatario a San Nilo, fedelissimo dell’imperatore Carlo V d’Asburgo e da tempo impegnato in una guerra personale con Clemente VII de’ Medici, porta l’Urbe in rovina, permettendo così una crescita di importanza di Frascati, che scampa al massacro grazie alla protezione dei Colonna. Se con il tempo la circostanza viene attribuita ad un intervento soprannaturale determinato dall’immagine della Madonna di Capocroce (all’incrocio dove oggi inizia la via Tuscolana), nel 1537 Frascati passa alla Camera Apostolica, e quindi al diretto dominio papale, attraverso complesse operazioni immobiliari mediate da Pier Luigi Farnese, che a sua volta fu dalla parte dei Lanzichenecchi, e il cui padre, Alessandro Farnese, è il pontefice in carica Paolo III. La rivendicazione della proprietà da parte di Ascanio Colonna non viene accolta, anche il ricorso del ramo dei Colonna di Riofreddo viene cassato, così come quello degli eredi D’Eustoteville, e nel 1538 il pontefice da castrum nomina Frascati quale civitas, attribuendogli la sede vescovile suburbana che fu di Tuscolo-Labico Quintanense, assegnando il titolo di cattedrale a Santa Maria in Vivario. L’intensa attività urbanistica, che inizia a svilupparsi verso la direttrice sud-est, opposta a quella precedente, viene affidata a Sangallo il Giovane, ed è ultimata la Rufinella, ora Falconieri, la prima delle ville tuscolane volute dall’aristocrazia papale. La pace di Cateau-Cambrésis del 1559 pone termine alle guerre d’Italia, portando alla prevalenza asburgica sulla penisola; questo favorisce a Roma, il cui potere è stato fortemente relativizzato dagli effetti della Riforma protestante, di completare il Concilio di Trento. L’importanza di Frascati, stabilizzatasi con un forte ancoraggio ai poteri romani, è destinata a crescere.

4. In giro per rioni

Il campanile rimane lì, dove ancora sta. Le maioliche circolari sulla sua sommità, sette per ogni lato, cinque sopra e due sotto, conoscono ancora i colori che ne videro le origini: rosso, giallo, verde e blu variatamente assortiti. Torniamo quindi nei primi decenni del 1300, dove sappiamo che i continui conflitti tra Colonna e Orsini e le lotte intestine dentro le stesse famiglie nobiliari rendono Roma ingovernabile. A breve verrà contesa tra diversi poteri anche Frascati, ancora priva di fortificazioni e di modeste dimensioni che conta, come si deduce dalla tassazione di dieci rubbie di sale al semestre imposta dalla Camera Apostolica, circa un migliaio di abitanti.

Cerchiamo di ricostruire i rioni popolati da queste anime antiche nelle strade di oggi. Le questioni sono rese complesse dai molteplici ed enormi cambiamenti intercorsi, dai numerosi cambi di denominazione nonché dagli impieghi diversi avuti da uno stesso nome. Molto è anche andato perduto, ma oggi come ieri spesso la via indica il rione adiacente.

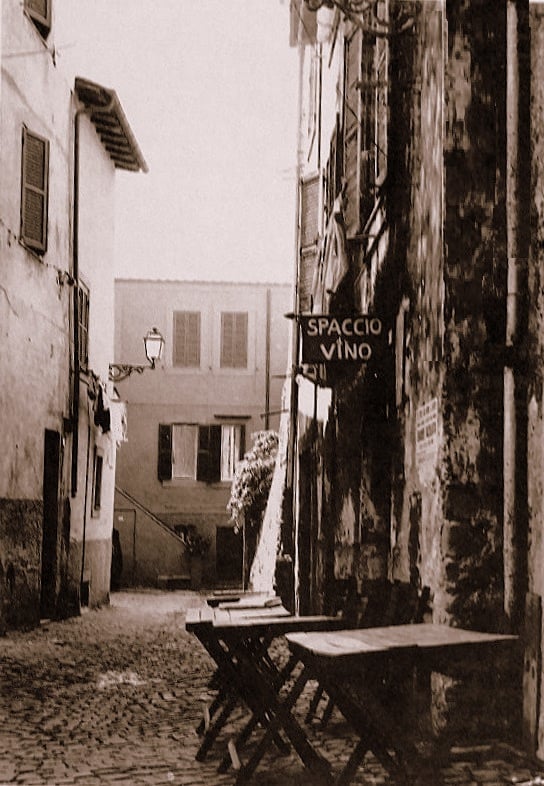

Il rione Vardesca deriva il suo nome, come ogni parola che riguardano guardie e corpi di guardia, dalla radice tedesca qward, oggi nome di una via spezzata in due tratti e a di una piccola piazza sul lato nord della chiesa. Delimitato nella parte più a sud dal decumano romano (attuale via dell’Olmo), e ad est dal bordo dell’attuale Piazza del Mercato (ai tempi non esistente, delimitata da quella che in seguito chiamata Porta Spinetta) comprende l’area dell’attuale Piazza Bambocci. Il nome di questa deriva, in maniera simile pur se diversa rispetto alle “grottesche” della Domus Aurea, dalle maschere rinvenute tra i ruderi della villa di Nerone e usate come decorazione sulle case; prima del secondo conflitto mondiale, la denominazione era attribuita all’attuale piazza Casini, mentre quella che conosciamo oggi con tale nome era occupata da un agglomerato di costruzioni basse e irregolari, inframmezzate da viuzze dai nomi tipo Via della Trippa e Via della Trippetta. Come altri elementi, anche soltanto nella zona troppi per venir qui nominati tutti, distrutti dalle bombe angloamericane.

Verso ovest, la Vardesca si estende dall’area che da via Caperchiano (da capecchio, parte viscosa della canapa e del lino), scalinata che dall’arco di ingresso posto nei pressi del campanile scendeva al borgo in basso, ricollegandosi con quella che era chiamata Concia e segnava un’area occupata da attività del settore tessile. Da qui si incrocia la strada anticamente detta Maremmana (nel punto oggi alla confluenza tra Via Brigida Pastorino e Via Gregoriana), procedendo quindi per via Sciadonna verso le campagne. Nella parte più vicina alla chiesa, il rione era caratterizzato dalla presenza di fortilizi medievali poi riadattati e rovine romane, anche di epoca repubblicana, nel 1888 coperti dalla realizzazione di via Regina Margherita, la cosiddetta “Via Penza”, via pensile ideata dal Valadier e realizzata dall’architetto Giammarioli, che guarda verso il cimitero moderno. Prima di ciò, era qui che scorreva l’antica via della Vardesca (poi via di Saponara). Con particolare attinenza all’origine militare del nome Vardesca, anticamente gli attacchi venivano perlopiù da quel versante, esposto al traffico della Labicana-Casilina, ed è proprio in tale direzione che si sono svolte le più importanti battaglie del territorio: nel 496 a.C. quella del Lago Regillo tra Lega latina e Repubblica romana, e nel 1167 quella di Prataporci tra le truppe comunali e pontificie di Roma contro quelle imperiali e tuscolane.

Vallocchia (attuale largo Pentini) è nel livello più in basso, e accoglie il diverticolo che dalla Tuscolana conduceva a Porta San Rocco, il più antico ingresso della città. La porta venne abbattuta per i lavori della via pensile insieme alle piccole abitazioni che la fiancheggiavano e ad un tratto di mura che ancora portava lo stemma Piccolomini. Per lungo tempo erroneamente attribuita al Vignola, la possiamo immaginare collocata tra i due platani del terrazzamento prospiciente la Rocca, la cui prospettiva definiva l’emiciclo sottostante dell’abitato che caratterizzava quella che oggi chiamiamo via Borgo San Rocco. La demolizione di Palazzo Pentini nel 1950, ricostruito e ampliato con palesi incongruità, portò all’irreparabile perdita della definizione dell’area.

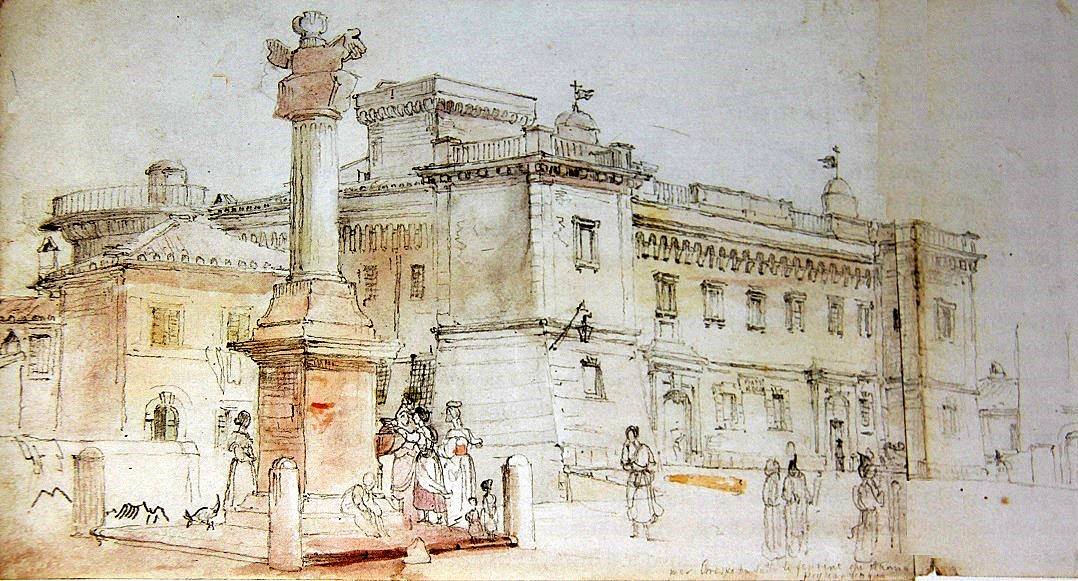

Piazza del Mercato (ora piazza Paolo III), nella parte superiore della Rocca, doveva il nome al mercato settimanale concessovi il giovedì, come citato nella lapide del 1697 apposta su una colonna romana che si eleva sulla fontana in pietra sperone con mascherone e vasca. La fontana è probabilmente la prima pubblica della città, le cui acque provengono da Grottaferrata e dall’acqua Mariana, conosciuta anche come Crabra; questa alimenta il fiume nel 1122 deviato a favore di Roma, chiamato Tuscolano da Cicerone (la cui villa era o presso il sito dell’Abbazia, o nei dintorni di Villa Falconieri). La colonna che sormonta la fontana era originariamente collocata all’inizio della discesa oggi intitolata a D’Estouteville, e i due monumenti vennero sovrapposti nel 1840. Precedentemente la concessione di Paolo V del 1607 di tenere mercato nelle mura cittadine, questo veniva effettuato nella parte esterna alle mura e quindi nella succitata zona di incrocio tra via di Caperchiano e la Vallocchia. Alla colonna si sovrappongono le chiavi papali dello stemma cittadino attribuito da Paolo III, al quale oggi la piazza è dedicata, e quindi delle pignatte che rappresentano lo stemma di Innocenzo XII Pignanelli sotto il cui pontificato vengono eretti i monumenti, e il cui nome è ricordato insieme a quello del governatore Carlo Colonna, nominato anche nella coeva facciata della cattedrale San Pietro.

La Rocca rivela interventi che si sono succeduti nel tempo, da Pio II Piccolomini a cui si deve la fondazione, al D’Estouteville che la fortifica, ai vari passaggi dei Colonna, e allo stesso Paolo III che ne aggiorna l’aspetto che dà sulla sua piazza riallestendo la stessa con demolizioni e ricostruzioni mirate. Il Duca di York erige la torre in stile scozzese, ornata internamente dalle tele affrescate del pittore polacco Taddeo Gunz, e dopo di lui l’edificio viene appellato quale Palazzo vescovile; laddove dal 2023 la sede vescovile è stata posta a Velletri, il piccolo castello deve ricominciare a farsi chiamare Rocca e va definitivamente tematizzato quale cuore del centro storico. Da parte loro, fontana e pertinenze, le cui prossimità sono molto frequentate a tutte le ore, risultano piuttosto malmesse, danneggiate dall’incuria amministrativa nonché dal vandalismo generico di chi ha piantato rampini e inciso sui monumenti come se niente fosse, e al massimo ci ha infilato un rubinetto non pertinente al contesto.

Adiacente a tale piazza, via delle Carceri (oggi largo duca di York). Nella parte meridionale si elevava un palazzo fatto costruire dal cardinal Giacomo Savelli, governatore di Frascati, che nel 1553 diviene oggetto di una ribellione popolare a mano armata, determinata da vessazioni eccessive in contrasto con lo Statuto stabilito dal Colonna. Nel 1590 viene venduto alla Comunità che vi realizza il secondo edificio comunale, successivo a quello del palazzo senza fondamenta che attualmente a piazza Bambocci ospita il Forno Ceralli. La centralità della zona favorisce la crescita del suo prestigio, e il palazzo viene ampiamente ristrutturato nel 1771, affiancando così con le sue funzioni civili quelle del potere religioso ospitate al palazzo vescovile.

Nel 1868 la sede comunale viene spostata a Palazzo Botti, poi anche Casa del Fascio, quindi Tribunale, ora adibito a uffici per servizi comunali, adiacente la cattedrale di San Pietro. Palazzo Savelli viene venduto alla Sede Apostolica, che vi stabilisce il Carcere Giudiziario, sostituendosi al primo carcere che, come segnala la sagomatura a “mezzo litro” della grata in Via D’Estouteville, era nei sotterranei della Rocca. Demolito dalle bombe dell’8 settembre, prende il suo posto una brutta palazzina di case popolari di proprietà comunale.

La zona, la cui rinascita è dovuta al lavoro delle attività lì presenti, che caratterizzano in modo peculiare per quanto disordinato la movida cittadina, ancora mantiene in modo incongruo il declassamento deciso dai tempi in cui era sopratutto il carcere a caratterizzare la zona, senza però mantenere il fascino del posto solitario lontano dalla pazza folla. E, per quanto essa oggi possa offrire ad ognuno la sua ora d’aria e rancio su misura, sembra incombervi un oblio generale che svilisce i pur notevoli potenziali e minimizza gli interventi necessari, aggravando le difficoltà di gestire adeguatamente tanto il traffico locale quanto il flusso turistico nonché la stessa abitabilità, lasciandoci in attesa della cura che restituisca piena dignità storica e urbanistica a quanto già da tempo ha prodotto città e conosciuto storia.

E, mentre si mantiene un irresponsabile conflitto tra residenti ed esercenti e i visitatori pascolano distratti, si resta in attesa di interventi che restituiscano pieno decoro all’area più centrale e tipica di un paese il quale, oltre ad aver visibilmente smarrito la gloria di un tempo, sembra piuttosto smarrito anche nel presente più ordinario. Nella parte nord del Largo, c’è poi il Grand Tour BookWineBar, da cui ora vi scrivo: se passate, posso raccontarvi queste e altre storie.

Percorsi (in ordine cronologico)

Domenico Barnaba Mattei, Memorie istoriche dell’antico Tuscolo, oggi Frascati [1711], Forni 1979 [ristampa anastatica].

Antonio Nibby, Analisi storico topografica antiquaria della carta de’ dintorni di Roma - 3 voll. [1837], Tipografia delle Belle Arti 1849 [seconda edizione].

Ferdinand Gregorovius, Storia della città di Roma nel medioevo - 3 voll. [1873], Einaudi 1973.

Domenico Seghetti, Frascati nella natura, nella storia, nell’arte [1906], Atesa 1986 [ristampa anastatica].

Giuseppe Tomassetti, La Campagna romana - 3 voll., Loescher 1910.

Prospero Colonna, I Colonna dalle origini all’inizio del secolo XIX, Stabilimenti Poligrafici Alterocca-Terni 1927.

Vincenzo Celletti, I Colonna principi di Paliano, Ceschina 1960.

Evaristo Dandini, Frascati nelle sue strade [1962], Cavour Libri 2016 [aggiornato ai nuovi toponimi].

Leonello Razza, S. Maria in Vivario. Vicende storiche dell’antica cattedrale di Frascati, Ed. Vivarium 1975.

Romano Mergé, Frascati sconosciuta, Associazione Tuscolana «Amici di Frascati» 1983.

Romano Mergé, Frascati nella realtà documentata - vol. I, Associazione Tuscolana «Amici di Frascati» 1988.

Romano Mergé, Frascati nella realtà documentata - vol. II, Associazione Tuscolana «Amici di Frascati» 1989.

Paolo Mascherucci, La diocesi suburbicaria di Frascati e i suoi cardinali vescovi, Associazione Tuscolana «Amici di Frascati» 1991.

R. Del Nero, M. B. Guerrieri Borsoi, I. Salvagni, C. Baldoni-L. Cemoli, L’urbanizzazione della città di Frascati dal I sec. ad oggi, Associazione Tuscolana «Amici di Frascati» 2011.

Pubblicato in forma breve su «il Tuscolo» #211, 15.12.2018. Riveduto e ampliato.